文化生活 #65

玩出一代人

城中游乐场

撰文 Kevin Siu @AaaM Architects

相片: © ASPECT Studios, Kevin Siu @AaaM Architects

「玩,就是儿时的工作。」

瑞士心理学家Jean Piaget

玩人人都识,在人类历史裏亦不断有哲学家、心理学家、教育家等提出不同的理论去研究玩有多重要和多有意义。儘管如此,可能玩实在太自然又太无定向,到现在我们还是会潜意识地把玩和学习二元地分开:玩乐无用,学习才有益;「做完功课先好去玩」依然是我们冲口而出的家居日常。

培养「应该点样玩」的思维

这种对玩的偏见和忽略也许依然是跨地域的普遍,尤其在东方文化和填鸭式学习的环境下更是根深蒂固。有研究指出,现今孩子的户外自由玩乐时间对比他们70-80年代出生的父母,少了足足一半。若以10至16岁的儿童为例,他们每日平均只花12.6分钟做剧烈活动,但静态时间却长达10.4 小时。

要从「不要挂住玩」进化到「应该点样玩」的思维,始终需要一个过程。从70年代屋邨三寳中三米高滑梯的大无畏精神,到九十年代起为紧张家长和公园管理员而设的罐头游乐场,以至近年像前文也有介绍过的屯门共融游乐场等创新设计。公共游乐场的进程横跨两三代人,亦反映着一个城市与文化对儿童、家庭到社会發展的态度。

将游乐场置于城市心脏

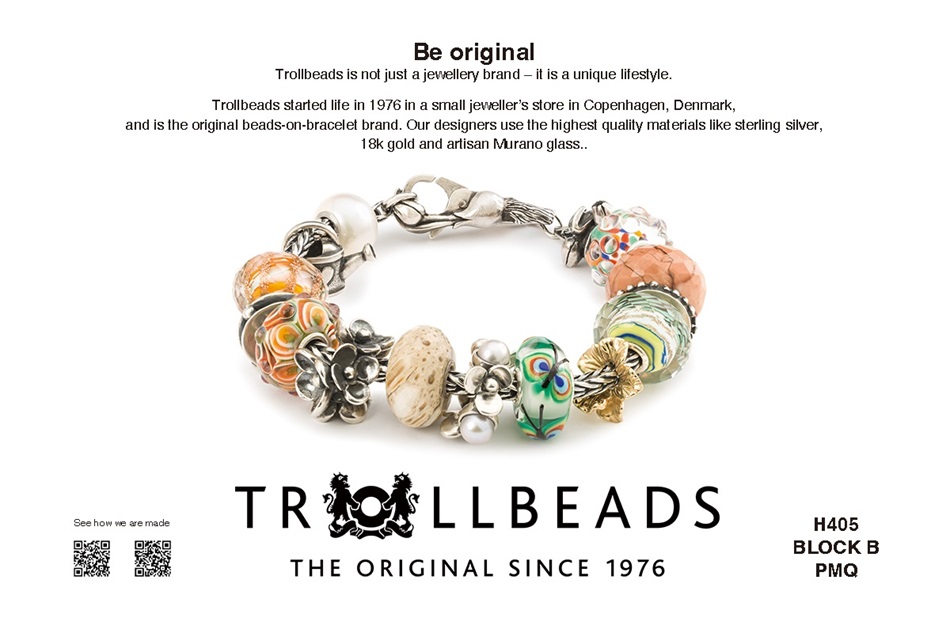

世界都在变,只是各有不同的步伐。笔者作爲一个有孩子的建筑师,每到外地旅游或公干,其中一个体会别国文化的指定节目,就是走访当地的游乐场。像今年初刚到访澳洲的几个游乐场,便深深感受到当地怎样把「与儿童玩乐的家庭生活」视为生活质素的重要指标,其中位于悉尼市心脏地带的达令广场游乐场 (Darling Quarter)更是令我印象深刻。

2007年,悉尼海务局要重建悉尼市中心商业区达令港南侧一片1.5公顷的地区,构思怎样把这区域与周边包括会展中心、剧场、博物馆、一衆甲级办公大楼等文化及商业建设连接起来,过程中發现悉尼中心区正缺乏适合家庭生活的公共休憩空间,故决定以一个当时全悉尼最大、总面积达4,000平方米、拥有首个供全天候开放的晚间照明系统、并结合儿童游乐与成人娱乐和餐饮的公共游乐场,作爲整个地方营造项目的核心,无缝连接城市各区的途径。游乐场于2011年落成,开放予公衆。

建立一代人文精神的遠見

设计一个社会共融游乐场,除了考虑小孩各种动态与静态的發展需要,其实也可以把地域的历史生态演绎出来,成爲蕴含在玩乐体验裏的文化内涵。以达令广场游乐场爲例,此地方百多年前是小河淙淙、背山面海、满佈铸钢厂和蒸气麵粉厂的欧洲人聚居地,负责设计的ASPECT设计工作室便利用这些历史,转化成水泥石墩、堆沙广场、富工业感的喉管和水车等玩乐元素,打造成澳洲第一个可以玩水的公共游乐场。澳洲人亦深明玩乐有动亦要有静,小孩需要沉淀与思考的空间,所以在游乐场加上一连串小山小河、芳草植物、蝴蝶园林,以贯穿一系列玩乐设施。

而最啓發人心的,是游乐场中的各种玩乐设施、儿童露天剧场、野餐草坪等,与一众文化娱乐、街头表演、商店餐饮和酒吧的走廊共存于同一空间,不单使家长与小孩都能同时享受自由玩乐和丰富的生活体验,更让小孩从小浸淫在文化气息浓厚的城市生活、培养社会共融的意识、在游乐中学习人与人之间的互动与社交俗成,把快乐、自由、文化、城市环境和学习交织在一起。相比起以各种虚构与幻想堆砌出来的产业式主题游乐场,这种营造日常游乐空间的方法显得更具人文意义。而胆敢把儿童游乐场放在城市规划中最珍贵的核心文化位置,更展示出当地对建立一代人文精神的远见。

所以讲到游乐场,真的可以玩出一代人。

***下回预告:除了玩出文化气息,大家还有没有想过游乐场还能培养小孩的什么气质呢?对自然的尊重?冒险的勇气?创客精神?让我们下回再分解。