设计视野 #63

收集物件 也在收集自己—— 蔡楚坚的收藏哲学

蔡楚坚

Text & Image: 陈杰

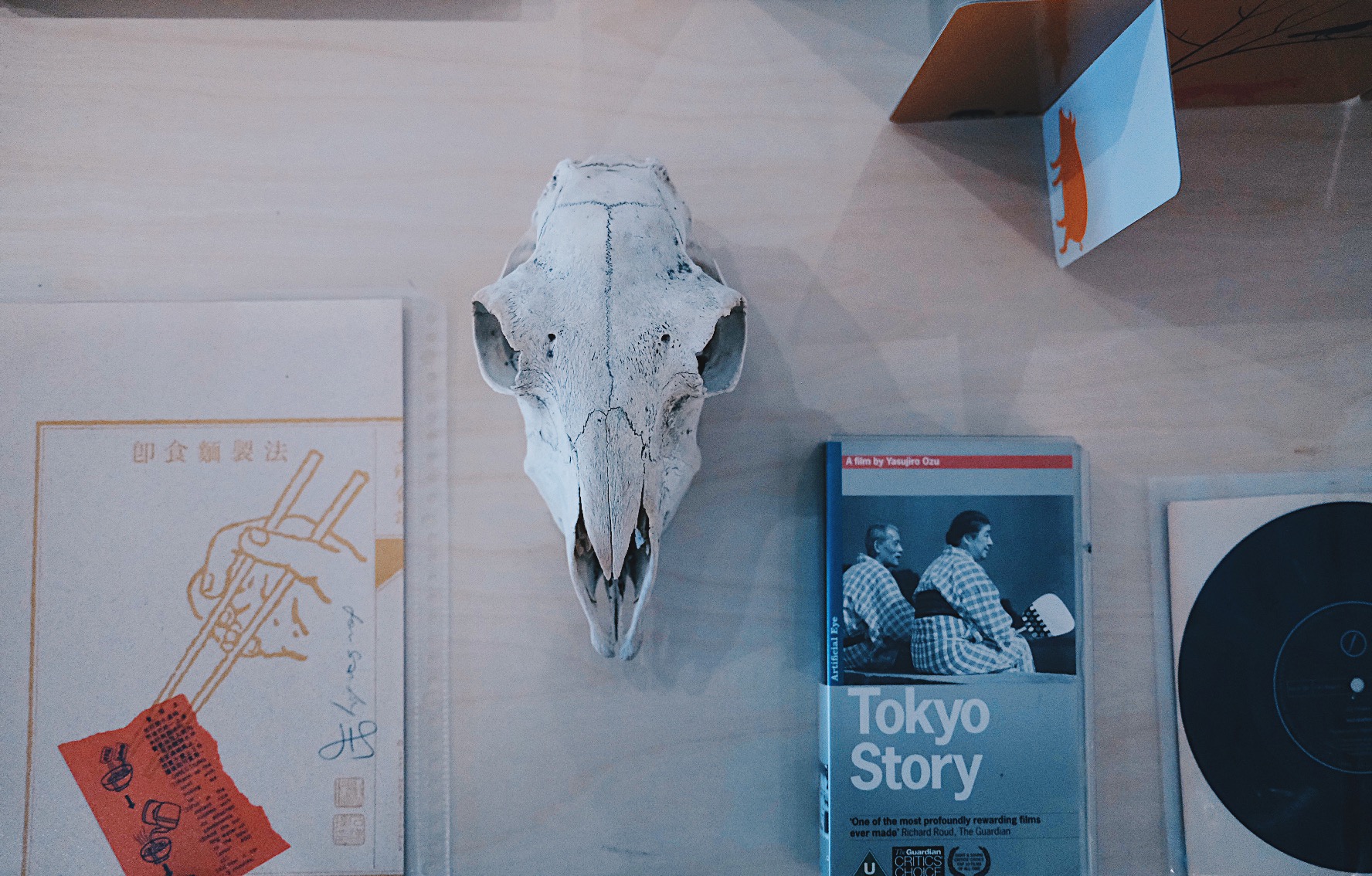

设计师Sandy Choi(蔡楚坚)的办公室,长期放着一块动物头骨,一放便是二十多年。

「那是我仍然在做广告的年代,当日在纽西兰的草原拍外景,小休时看到地上有块头骨,仍然黏着一点皮肉与毛发,那形态真美。」Sandy冷静地说着,好像看见石头般平常:「忍不住找个保鲜袋放好,直接带回香港。」

这件来历(以及物种)不明的动物头骨,让他认真地到处查问处理方法,用药水浸泡,不断洗刷,经过一轮繁复工序,骨头终於回复洁白,可以当成摆设——甚至成为他的珍藏。

「好多艺术家的作品都受动物头骨启发,美国摄影师Irving Penn便是其一。」他补充:「而且我不是特别去买去找,能够偶然遇到,经历自己动手清理的过程,这已是值得收集的理由。」

Sandy Choi这名字,设计界必定知道:资深平面设计师,从事设计丶广告及教育工作接近三十年,曾在世界知名的设计公司及跨国广告机构工作,多年来摘下不少设计奖项。

设计大师以外,比较鲜为人知的另一身份是收藏家——虽然Sandy一直抗拒接受这称号。

「英文collector还比较中性,我储东西没有很『专』,不是20年代上海旧物丶art deco设计品那些,不能说是收藏『家』,不就是储物而已。」

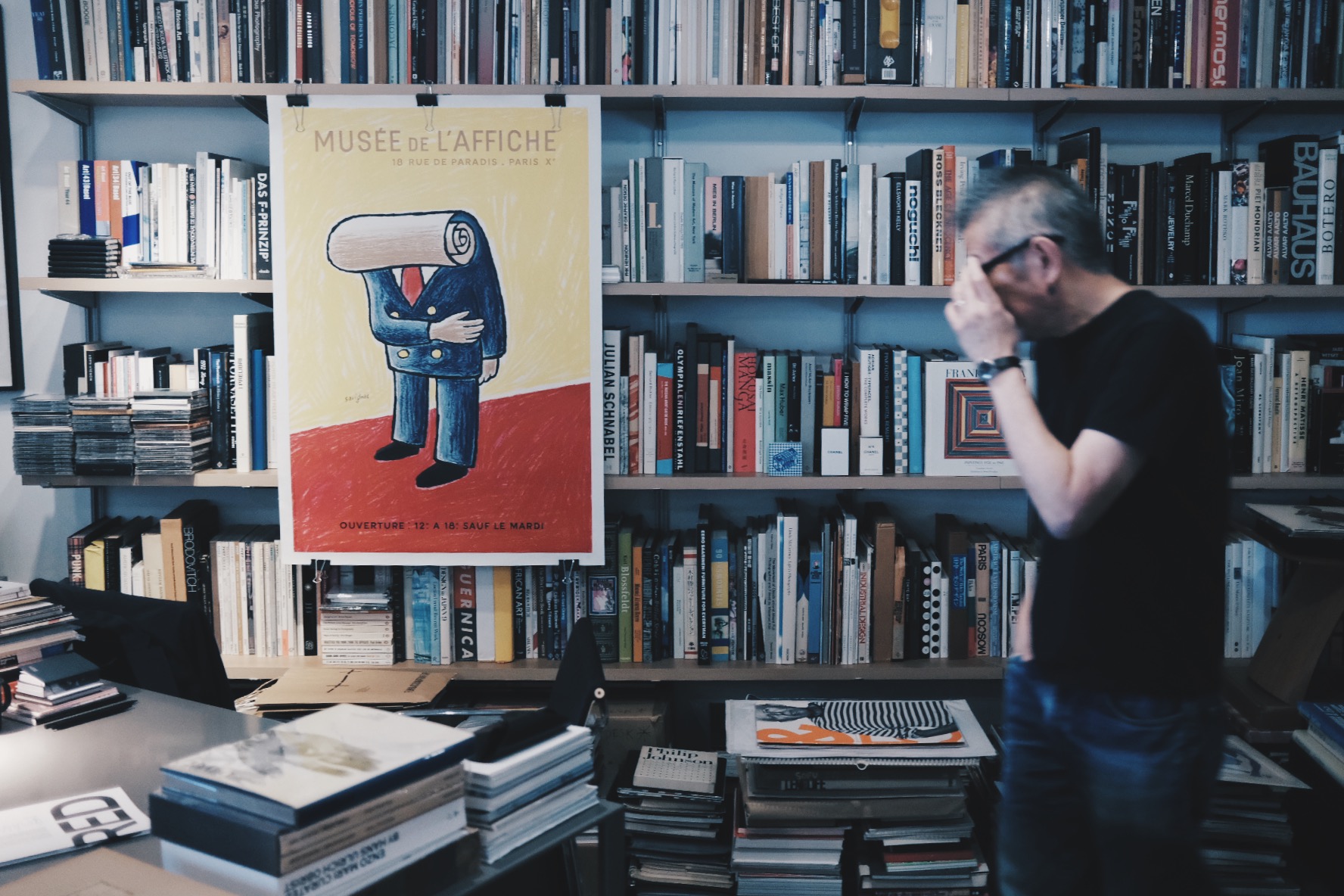

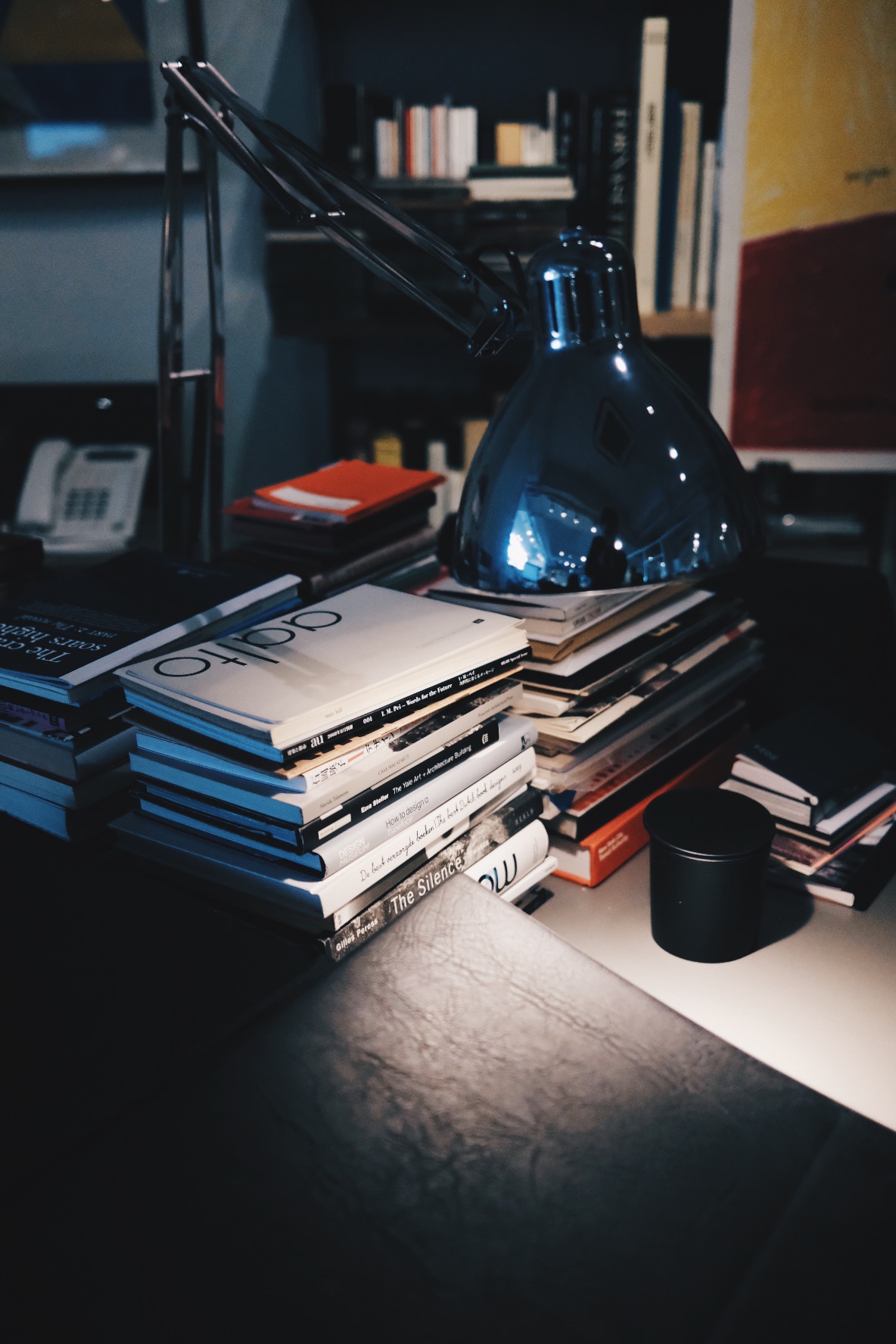

走进他的工作室,的确立立杂杂,预期中的大量书本杂志丶唱片丶海报之间,还有好些纯粹个人,但有故事可以说的东西。

比如一台单轮单车。朋友移居加拿大前送他的礼物,对方是前香港单车代表队队员,「比黄金宝年代还要早!这是训练专用单车,沈金康(前香港单车队总教练)跟他们一起设计,自己砌出来。」

Sandy不是运动员,但他觉得这单车挺有意思:「首先设计好实用,而且香港单车代表队一向低调,不断默默练习,付出很多但仍然谦卑。这东西很能代表他们。」

单车的「美」,可以是外在的显而易见的,也可以是收集者才注意到的一种动人。

比较接近「收藏家」的例子,大概是这些年他收集过不少设计精彩的纸币,「纸币就是一个国家在卖广告,你要向世界展示什麽?人们常说的软实力便是这些。」

还有一整本列宁肖像的邮票。「有段时间非常沉迷,疯狂去搜寻,那些设计真是很具影响力的政治推销。」

其馀藏品有的没的,大多关於美学喜好与回忆:日本乐器三味线的拨片,当年启发建筑巨匠贝聿铭设计神慈秀明会的钟楼;小津安二郎的《东京物语》录影带,台风时突然在家翻出来;同事由日本带回来的一排电芯手信,至今仍未拆开;曾与「香港设计之父」石汉瑞(Henry Steiner)共事两年,往後一直保持联络,对方寄来的信件与设计灵感,他统统收好,小心保存的并非物件,而是人情与心意。

从这些个人物件里,他挑选出33件,交到今年deTour设计节展出,《从「拥有」到「存有」》,点出命题——你拥有那麽多的身外物,其实你在拥有什麽?

《从「拥有」到「存有」》蔡楚坚

PMQ A座5楼S510室

「我们去拥有一件东西,不真的因为物件本身,而是因为它代表了我的一部份,是我的投射。」Sandy解释。

这个思考,他2020年巳开始进行:疫情期间开设IG帐号,把收集的东西整理丶分享,辅以简短文字,交代看法与感受。

出於自觉的回望与反思,由社交媒体伸延至真实世界,每到年末印制成500本小书,辑录该年的分享,派给朋友和客户存念;至今已「出版」四册,正在准备制作第五本——由虚拟到实体,由收集的人,变作提供物件予人收集的一方。

「朋友开玩笑说,即使IG的内容全部消失,起码还有一本书,实实在在地拿在手上。」他觉得,甚至有天所拥有的物件全部化为乌有,它们已经留在书中记录。

作为储物的人,难免面对断舍离的必要,但Sandy倒不以为然,觉得没需要练习:「东西没了就自然没了,不用刻意割舍。」

换个说法,如果当初有理由去保留,那就没有丢弃的理由了。

还有一件重要收藏,放在心里,并没展出——女儿念高中的时候,曾经要求父亲Sandy给她设计纹身图案,「哇!真是人生最大挑战的一项设计。」

最後他交出一行字,简单隽永,亦无反驳之馀地:Designed by Sandy Choi,建议女儿把这纹在颈背。

「好正!我才不会纹这个上身。」这是阿女当时的回应。客户不收货,但他已经获得了,设计生涯中最为满意的作品,将会永久珍藏。

deTour 2024 - design festival

拥有 → 存有:内在的设计

日期 ︱2024.11.29 - 12.15

地点 ︱PMQ元创方(香港中环鸭巴甸街35号)

入场费用: 免费

详情 ︱http://detour.hk/