文化生活 #39

創作力量同幻想 會嚇你一跳

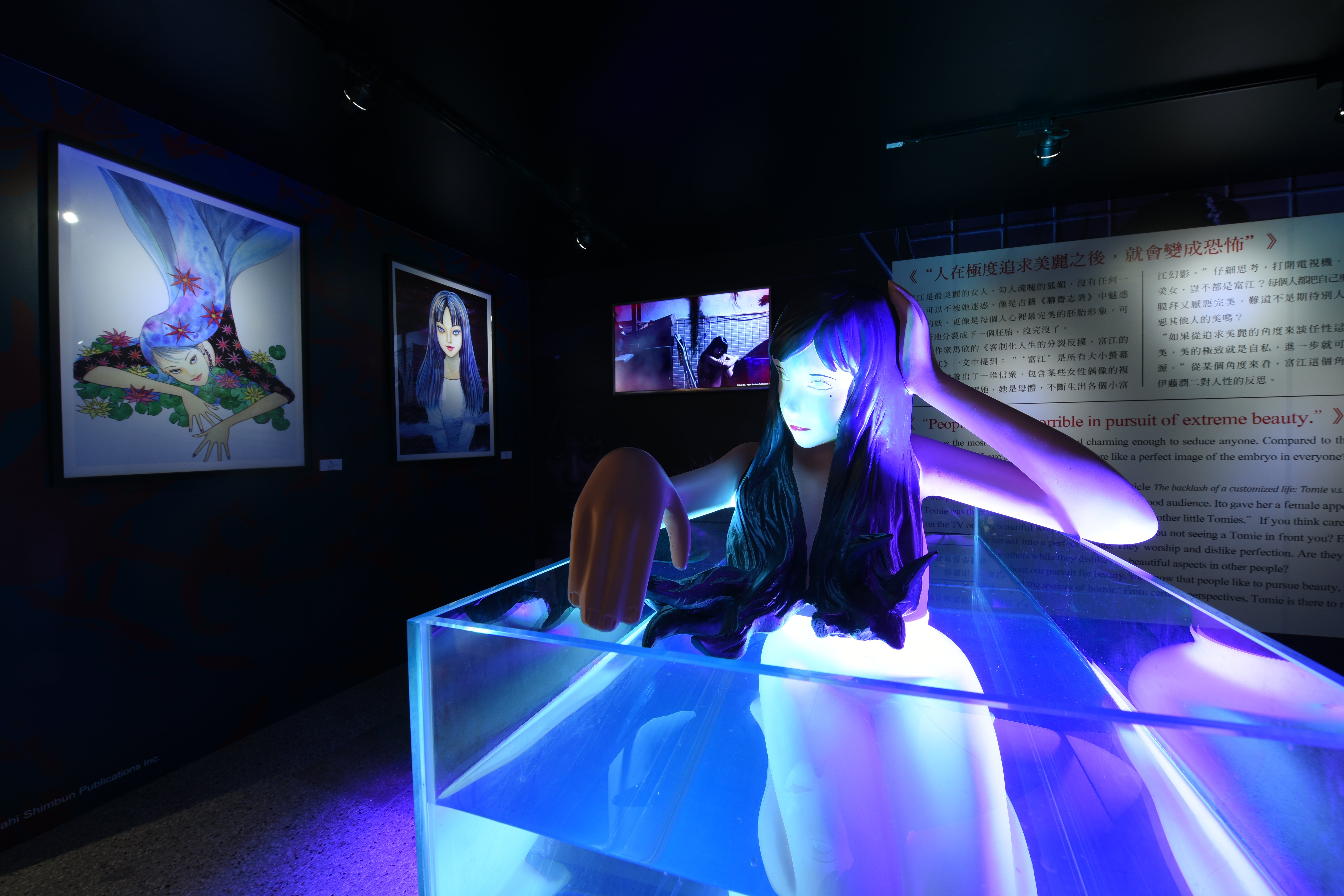

伊藤潤二的恐怖美學

撰文 Kit Chan

甚麼樣的人,會幻想天空出現大量人頭,尋找長相一模一樣的人,逐一絞死他們? 更出奇是,當城內滿是索命氣球,人人自危,有人居然抱怨不能外出,無法上班完成工作?!

一九六三年出生的伊藤,二十四歲開始創作驚慄漫畫,第一部作品為《富江》,那個不斷引誘情人將自己分屍,然後繁殖再生的美麗少女,成功驚艷(同時驚嚇)日本漫畫界。

此後至今三十年,伊藤不斷以畫筆交出詭譎故事,包括《漩渦》、《至死不渝的愛》、《魚》、《長夢》等,擠身90年代日本最重要漫畫家之列,被譽為「恐怖美學」典範。

恐怖跟美麗,本來各據兩極,伊藤潤二卻試著把二者牽線:「恐怖與美是並存的,所有恐怖的東西都有美麗一面。比方說,大家都認為蟑螂很可怕,但仔細去看,也會找到美麗之處。」這是大師為恐怖美學所下的註腳。

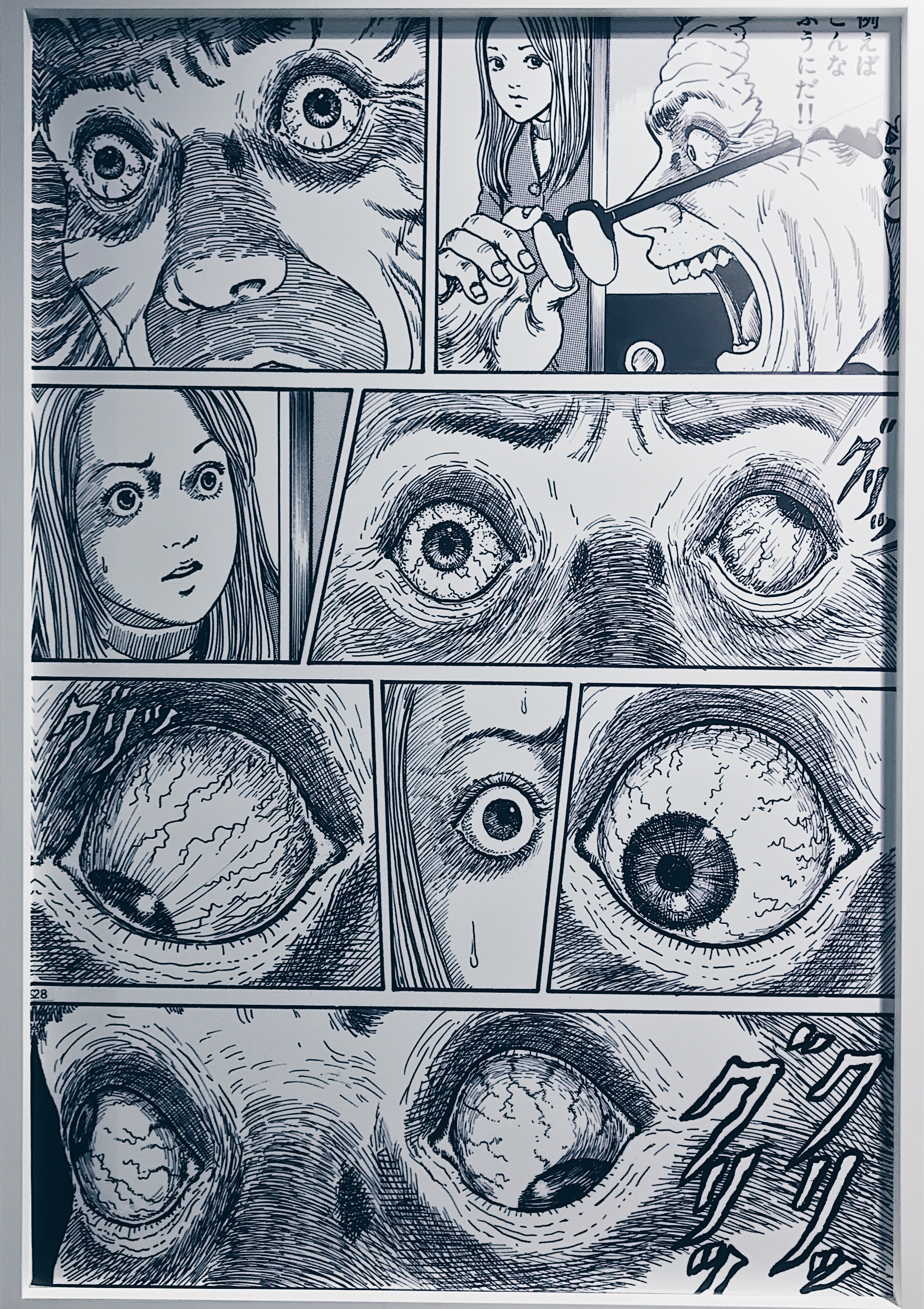

美麗不完全主觀,有跡可尋──他擅長氣氛營造,尤其那些密不透風但異常纖細的線條,讀者盯著畫面,壓迫感油然而生。

格子與格子,頁與頁之間,緊黏著盡是心理張力。

當別的恐怖漫畫著眼故事,伊藤畫風顯然刻意細膩,甚至有種偏執的唯美;主角總是五官標致,描繪怪物會用上黃金比例,畫髮絲換上不同粗幼的筆,以帶出最具實感的光澤,為恐怖以外提供值得細賞的角度。

「每次下筆,我只想畫到完美。」他會自製大量小工具,例如吊在工作枱上的綿紙夾板,幫忙吸走多餘墨汁,好讓能夠畫得更精準。

這也許跟出身有關:他畢業於齒科技工士專門學校,入行畫漫畫之前,曾經從事齒模技工,練就出對完美的極致追求:製作齒模時,必須趁熱將牙齒印在蠟上趕快雕刻,然而伊藤總是慢工出細貨,雕到一半蠟液冷卻,導致裂痕出現,「同事全都下班了,我還得從頭開始做齒模。」

而他創作的故事,之所以格外駭人,因為「平凡」,在自以為最安全熟悉的地方,出現最不可思議的危險,容易教人剎時崩潰。

伊藤不只一次說過,其作品概念看似天馬行空,但取材多從周遭生活出發,借題發揮。「我特別留意事物的黑暗面,加以扭曲,是一種思考的癖好。」

譬如《人頭氣球》,源於他做過關於漂浮半空的夢;《恐怖的雙一》更直截了當,嘴巴含著鐵釘,動輒盤算惡作劇的主角雙一,就是自己小時候某些陰沉性格,無限放大。

《漩渦》更有趣,靈感來自某次挖耳朵,驚覺耳蝸的螺旋狀,本身不就是漩渦!

成功引人入勝,因為他是有膽量挑戰讀者能耐的編劇,不甘追隨世俗價值觀,壞事發生沒有情由,亦沒所謂「惡有惡報」,害人者最終繼續生活如常;絕大部分故事都屬開放性結局,在情緒最爆炸的高峰果斷了結,給讀者留一片無邊沒際的想像。

當故事突然休止,主人翁(以及一直追看發展的觀眾)一起跌落無止境的噩夢,連僅存的希望也遭挪走,只能沒完沒了的繼續輪迴。

伊藤潤二恐怖美學體驗大展 |6/2/2017 - 26/2/2017