設計視野 #26

淺談亞洲 Zine 文化

Zine

撰文: RMM

圖片: Wikimedia, Tokiyo Inc, Zinesmate.org, Tokiyo Inc, Zinesmate.org, New Territories Studio, Bananafish Books, tothepowerofz, Kylie Chan, Ha Wan Pao

Zine (雜誌或影迷雜誌的簡稱)可以是展現文化的拼貼藝術,或是模仿龐克和搖滾的作品,又或是一個混合時間與地點,以膠水和打印機拼湊出來的書籍。

90年代到2000年代的英美龐克雜誌(圖片來源: Wikimedia) )

Zine 結合流行文化品牌與象徵,成為獨立出版商的潮流指標,同時亦肩負重任,以真誠和原汁原味的方式,展示大眾喜愛的事物。

英式漫畫(圖片來源:Wikimedia)

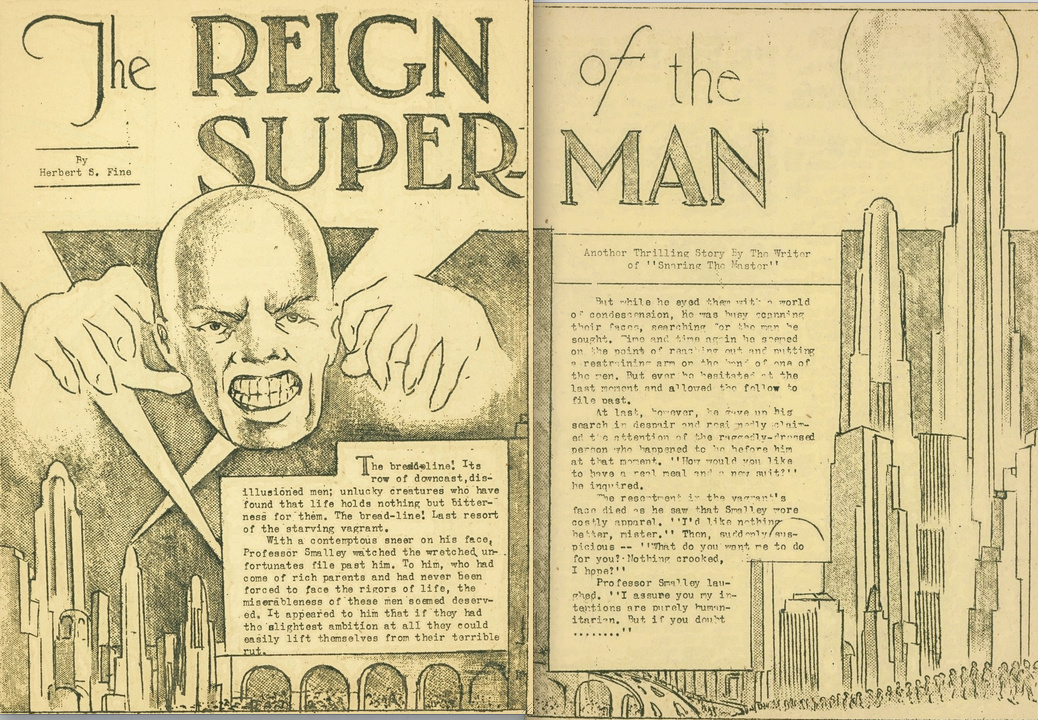

一切從哪裡開始? 雜誌和出版狂迷普遍相信, Zine 的起源來自七十年代的地下科幻小說圈子,當時狂迷次文化正開始興起。不過,有人則認為小冊子作者如馬丁‧路德,以及工業化前的自由抗爭者,才是開拓全新出版世界的先驅。 Zine 的製作一般帶有反建制的意味,因此科幻小說和龐克次文化會透過此媒介表達自我和連繫同好,並不令人意外。

「 The Reign of Superman 」,載於 Jerry Siegel 的《 fanzine Science Fiction #3 》(圖片來源: Wikimedia)

由狂迷和為他們而出版的 Zine,把一眾狂熱份子聚集起來。狂迷雜誌的非商業和非專業取態,令狂迷能自由表達自我。多年來, Zine 一直涉獵不同類別和次文化範疇,狂迷文化題材變少,內容多以發表觀點為主。Zine 亦被認定為引發八十年代和九十年代後期的同性戀和暴女運動的主因。時至今天, Zine 已不再是美國限定或地下的現象,全球已有數以千計的 Zine 狂迷和相關活動。

由 Tokiyo Inc 出版(圖片來源: Tokiyo Inc)

亞洲 Zine 文化初期擁有數項特點。日本的 Zine 喜歡模仿藝術書籍,帶動六十年代至八十年代的 Zine 文化,亦注重美感多於西方重視的個人特色。日本更有漫畫狂迷在人氣漫畫界以外創辦迷你漫畫(mini-komi) 。除了小型出版商引以為傲的精美刊物,日本亦有不少印刷專業和色彩鮮艷的 Zine。

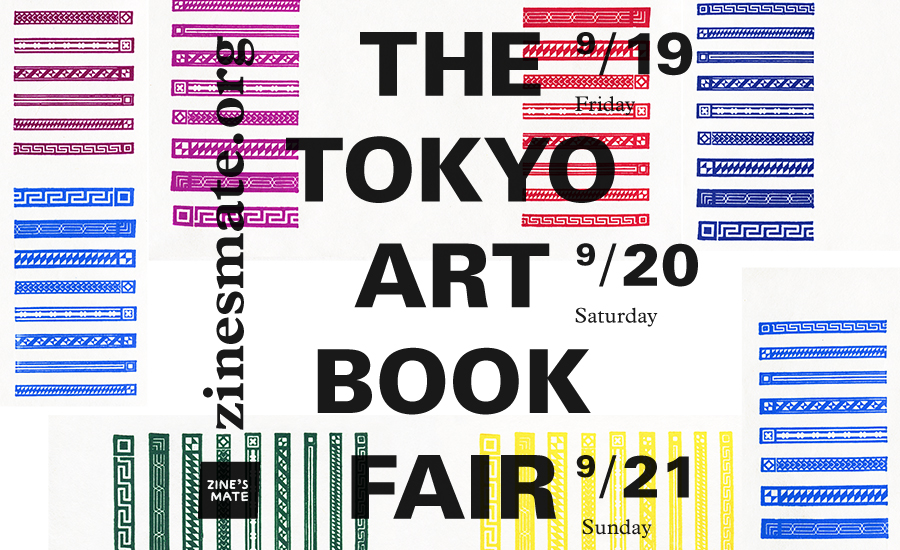

圖片來源:Zinesmate.org)

這個島國亦設有不少特色書店(Commune、Mount Zine、Irregular Rhythm Asylum、Utrecht及Zine'smate)和活動(Tokyo Art Book Fair、Tokyo Zinester Gathering、Here is Zine、Osaka Zine Fair),向如此純粹的表達方式致敬。

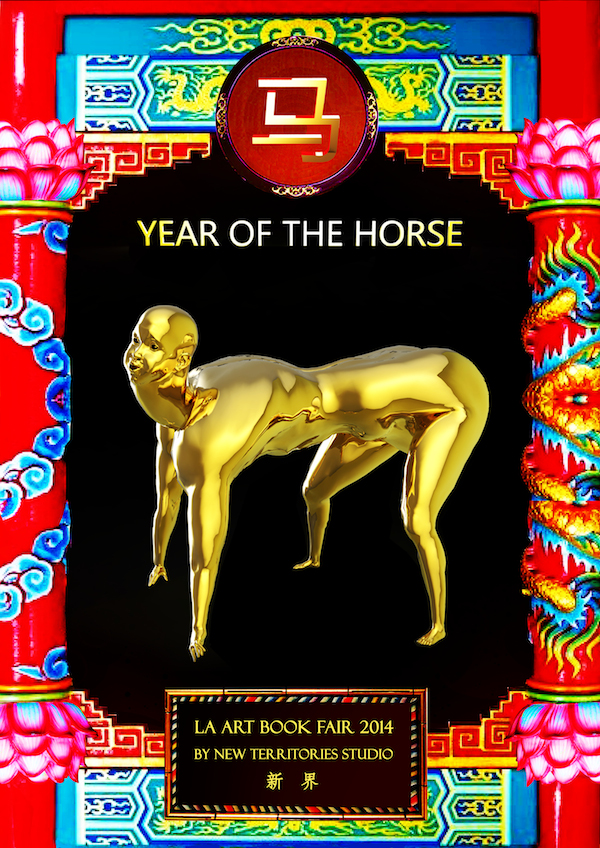

New Territories Studio 為 LA Art Book Fair 製作的雞年宣傳廣告

由新界和香蕉魚書店等工作室領軍的上海 Zine 文化同樣發展蓬勃。新界一直透過參與 LA Art Book Fair ,展示中國多元化的 Zine ,促進東西兩面交流。他們更於2012年舉辦「本能 PAPER INSTINCT」展覽,紀錄中國新興的創意青年文化。

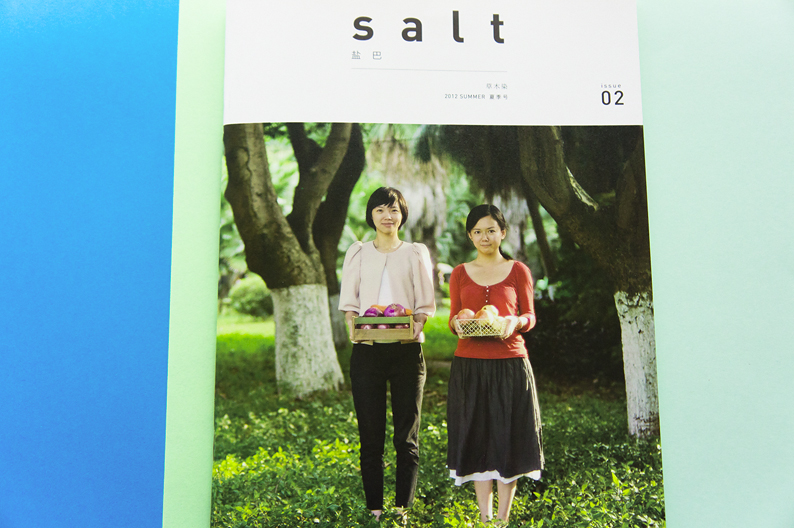

中國的《 Salt Zine 》(圖片來源:Bananafish Books)

來自中國的香蕉魚 Zine 系列,向二十年代上海的人氣《東方雜誌》致敬,同時展示新晉藝術家對創作、出版和分享的渴求。

那麼香港呢? 我們在 Zine 製作和 Zine 狂熱文化的定位如何? 香港有一班專業的獨立製作者和出版商,帶動整個 Zine 文化發展。

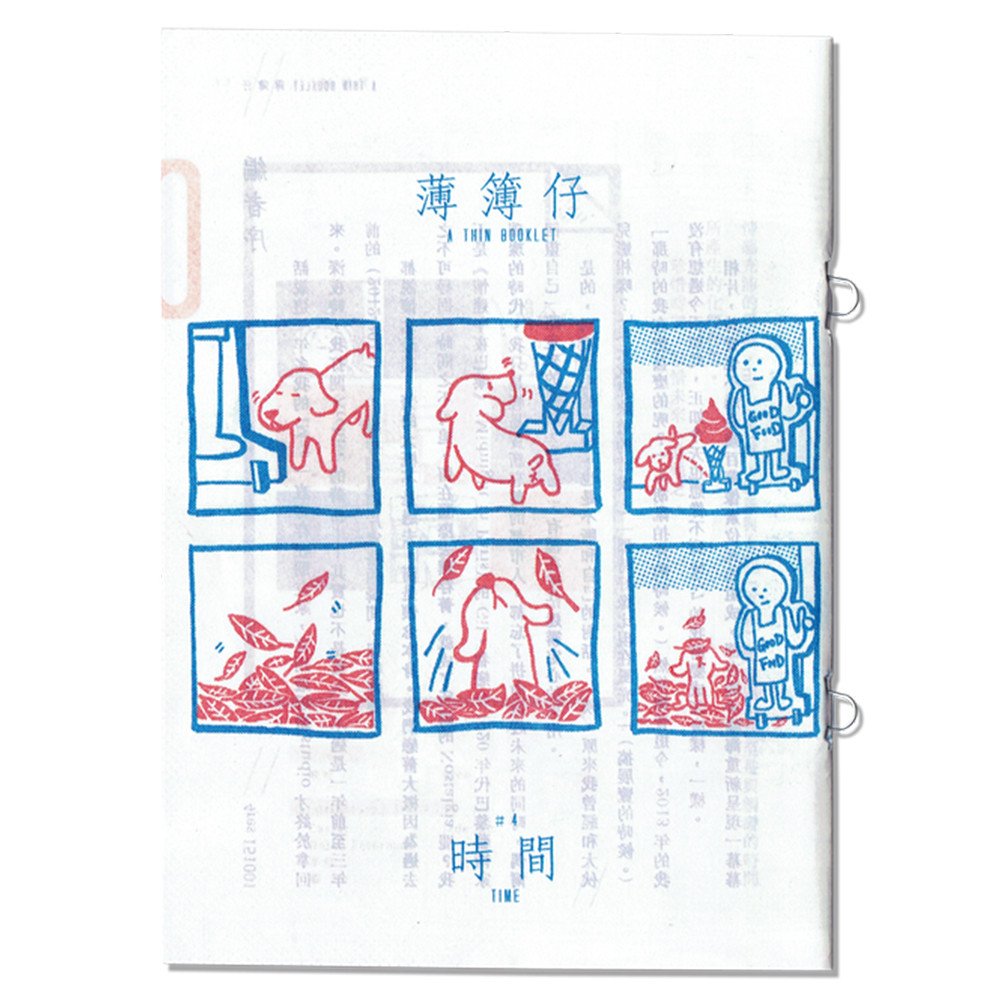

《簿簿仔第四期:時間》, 4Res著

圖片來源: tothepowerofz

《Breakdown》, 陳佳著

圖片來源: Kylie Chan

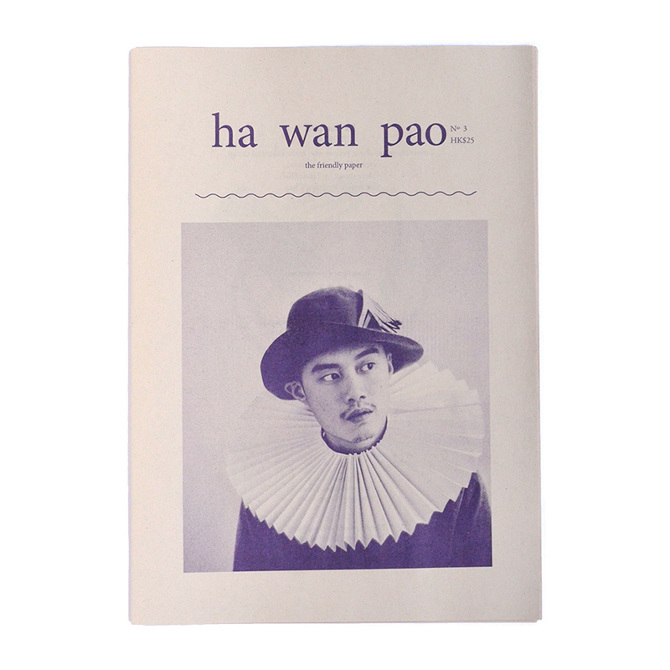

《下環報第三期》, Anna Gleeson 著

圖片來源:Ha Wan Pao

創作人如設計師 Anna Gleeson (下環報創辦人,雜誌輕盈薄身,滿載設計漂亮的訪問,可惜於2016年停刊) 、陳佳、 Rex Koo 和 Onion Peterman 均對香港這個小城市十分關注和重視。出版商和合作伙伴如 ZinePotato、 Zizek Press 、 tothepowerofz 和 Odd One Out亦為一班 Zine 狂迷提供平台展示作品。而 PMQ 更將源於東京的展覽帶到香港,舉辦Here is Zine | Here is Hong Kong 展覽。

亞洲的 Zine 文化將如何演變? 看到亞洲的 Zine 狂迷揉合中西文化和美感,打造屬於自己的 Zine 文化,感覺非常有趣。相信小小的 Zine 文化,也能打出一片天。