设计视野 #31

和孩子谈建筑——由三只小猪说起

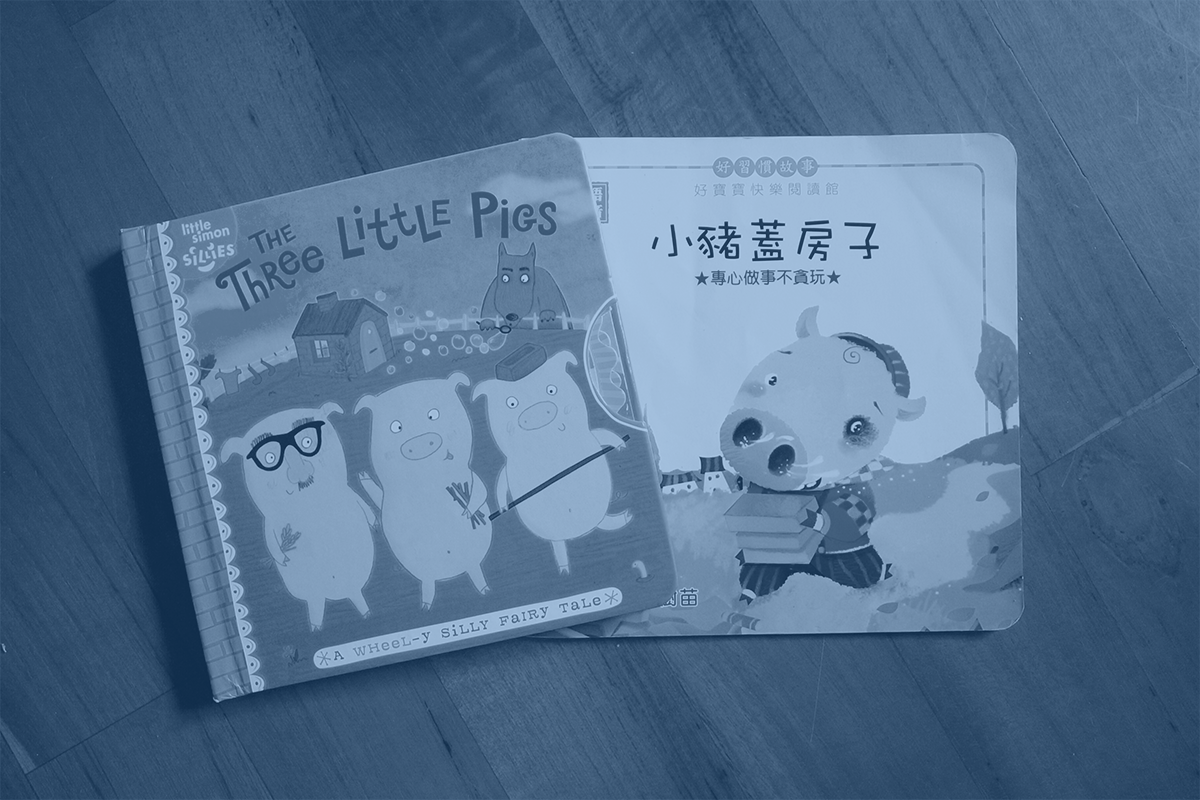

绘本与建筑

如要和小孩子讲故仔,你即时间会想到哪故事?

「狼来了」可能是其一,其次不知会否是「三只小猪」?这个有趣而脍炙人口的故事,据网上资料,是英国作家约在十八世纪所写的,迄今接近二百年,因此期间也陆续出现过不同版本,唯一不变是内容都和建房子有关,不是说笑,这故事或许启蒙了很多孩子对建筑之基本概念;然随著成长,他们对建筑的认识有什么转变?

一场高大威竞赛?

以香港而言,孩子放下三只小猪故事后,很快就可在学校或网络上,甚至亲身在旅行时,认识到很多宏伟建筑物、著名建筑师作品等等,无论是圣经内的巴别塔故事、中国万里长城或天坛故宫、埃及金字塔或狮身人面象,以至后来的什么什么铁塔,还有各地的玻璃幕墙摩天大楼等等,建筑仿佛就是国力象征;及至当代著名建筑师如Frank Gehry、 Norman Foster、Zaha Hadid等人出现,每个先进城市都以拥有他们签名式风格的作品为荣。

(右)香港理工大学创新楼,是Zaha Hadid作品,外观吸引,然而提到维修及用家意见时…就会听到截然不同的反应。

(相片来源:http://www.zaha-hadid.com)

除了惊讶于前人之智慧和文化,小朋友不免会谈到香港什么大厦最高、世界上哪些是头十位最高的建筑物等等,他们满怀向往地许下宏愿要当建筑师背后,脑海中对建筑的印象和理解,会否就是建筑师或国与国之间的较劲比拼?虽然某程度这是事实,但如果年青人都以参与这种高大威竞赛而加入建筑行列,三只小猪建房子时的初衷岂不荡然无存?

人文关怀和谦卑的建筑

没错,无论是草是木是砖,三只小猪建房子的初衷,其实是希望建立一个安全处所,因此建筑和人从来都是唇齿双依,甚至可说建筑是为了人而存在。因此日本建筑师隈研吾(Kengo Kuma)和坂茂(Shigeru Ban)的建筑理念,甚为值得与孩子分享,前者以「负建筑」闻名, 融合建筑物与自然景观为特色,运用木材、泥砖、竹、石、纸或玻璃等天然建材,结合水、光线与空气,创造外表看似柔弱,却是结构严谨,谦卑地让建筑物、人与天地和谐并存的空间。

(相片来源:http://kkaa.co.jp)

(相片来源:http://kkaa.co.jp)

后者坂茂(Shigeru Ban)更直接以建筑来传递人文关怀,坂茂向以探索纸管建筑物而闻名,其中特别为地震灾民而设计的纸管临时庇护所,更是箇中表表者,不但以轻省环保的物料让灾民或义工能简便地搭建出保护性强的临时房子或间隔,更在设计中重视保护使用者的私隐和尊严,能于2014年获得全球建筑界享负盛名的普立兹克建筑奖( Pritzker Prize ),绝对实至名归。

(相片来源:http://www.shigerubanarchitects.com& http://www.designboom.com)

让孩子感受建筑

说到底,建筑是让人在其中活动的载体,没有人的参与,建筑只是观赏用的死物,更可能是地表上一道人类留下来之创疤。

因此,与其让孩子艳羡地看着巍峨而虚荣的高楼瞠目结舌,倒不如带他们走进以人为本的建筑物内,感受建筑师如何运用光线明暗、空气流动和空间布局来让人舒坦地在当中蹓跶,甚至在香港建筑师带领学生于内地创作的「无止桥」上走走;便可以明白到,建筑是如何能温暖人心、拉近人与人之间的距离,这些因建筑而带来的贡献,比徒具外表、贪奇好新的「霎眼娇」,更加耐看、更加值得欣赏。